Бронированный

автомобиль обр.1911г./Танк Менделеева обр.1911г./Бронеход

(Реконструкция)

Бронированный автомобиль обр.1911г./Танк

Менделеева обр.1911г./Бронеход

Россия

Подвижный артиллерийский форт

|

173,2 т |

|

|

вооружение |

120-мм орудие 1 пулемет |

|

экипаж |

8 чел. |

|

мощность силовой установки |

250 л.с. |

|

проект |

1911-1915/16гг., Менделеев В.Д. |

Основная статья: Русское танкостроение 1911-1920гг.

Считается, что первым русским проектом бронированной вооруженной гусеничной машины типа танк является проект сына создателя периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева – Василия Дмитриевича (Рис.1), по специальности – инженера-кораблестроителя.

Рис.1 – Два изображения В.Д. Менделеева, 1886-1922гг.

В 1950-е годы отечественные историки с азартом включились в борьбу за приоритет – чья бронированная боевая машина должна быть признана «самым первым танком в мире». Тогда появились многочисленные публикации, утверждавшие, что, скорее всего, это был проект В.Д. Менделеева. Авторы, ссылаясь на записки конструктора, указывали, что работы по проекту Менделеев начал аж в 1911г., а закончил в 1915г. или 1916г.

Общепризнанная версия разработки первого русского танка выглядит следующим образом.

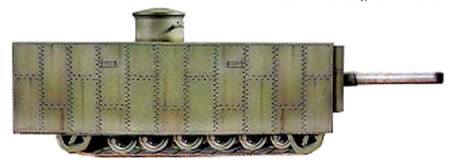

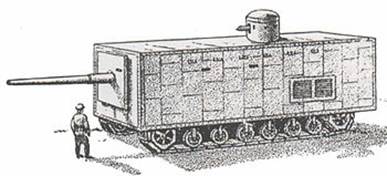

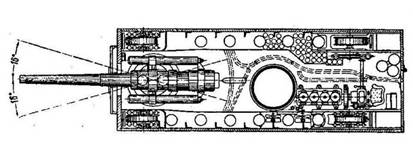

В 1911г. в возрасте 25 лет Менделеев в одиночку, в нерабочее время занялся проектированием новой боевой гусеничной машины со 120-мм морским орудием, названной «Бронеход» (альтернативное название: «Бронированный автомобиль обр. 1911г.»). (Рис.2)

Рис.2 – Бронированный автомобиль обр. 1911г., проект.

Впрочем, довольно трудно понять, в каком состоянии находился проект к началу WWI. Никаких публикаций или заявлений насчет своей разработки автор не делал до 1916г. Так что остается лишь положиться на достоверность записок Менделеева относительно начала его работы по проекту.

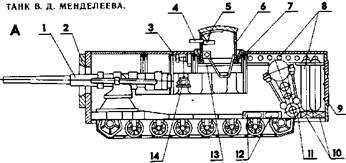

24 августа 1916г. проект на уровне рабочих чертежей опытного образца попал на рассмотрение комиссии ГВТУ (Главного Военно-Технического Управления). Проект включал детально разработанные чертежи (Рис.3) и объёмистую пояснительную записку, разделённую на главы: «Внутреннее размещение личного состава», «Спецификация», «Таблица весов», «Расчёт опорной поверхности», «Проход по железнодорожному пути» и т. д.

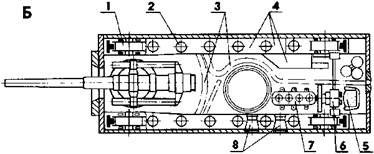

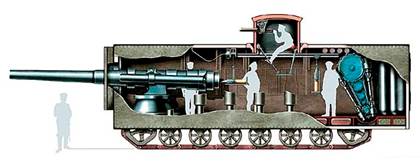

Рис.3 – Внутренне устройство Танка Менделеева обр.1911г.

А. Продольный разрез: 1—120-мм пушка Канэ, 2—подвижная броневая маска, 3—лебедка подачи снарядов, 4 — 7,62-мм пулемет Максима, 5 — кронштейн подвески пулемета, 6 — пулеметная башенка, 7 — погон башенки, 8 — «батарея» воздушных баллонов, 9—броневая дверь, 10—аккумуляторы, 11—бортовая передача, 12—бензобаки, 13—монорельс подачи боеприпасов, 14—снарядная тележка.

Б. Вид в плане: 1 — направляющее колесо, 2 — пневмоцилиндр подвески, 3 -- монорельс подачи боеприпасов, 4 — выгородка для размещения боекомплекта, 5 — сиденье механика-водителя, 6 — силовая передача, 7 — двигатель, 8 — вентиляторы.

По своим ТТХ машина отличалась высочайшими для

своего времени показателями огневой мощности, бронезащиты и массы – 173,2т!

Понимая, что транспортировка подобной машины (габаритные размеры: 13 м длина с

пушкой, 4,4 м ширина, 4,45 м высота) по железной дороге проблематична,

Менделеев разработал систему перемещения танка по рельсам. Сам изобретатель

писал по этому поводу: «Приспособленность машины

перемещаться вдоль железнодорожного пути существенно необходима для нее, потому

что если имеющиеся понтонные и шоссейные мосты не выдерживают ее веса, то

остаются еще железнодорожные, которые ее вес вполне выдерживают и габарит

которых больше габаритов машины». Для движения по железной дороге

предусматривалась возможность установки машины на «железнодорожные

скаты» — специальные тележки с железнодорожными колёсами. (Рис.4)

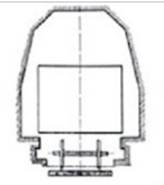

Рис.4 – Схема вписываемости Бронехода в железнодорожный провозной габарит.

При этом машина могла передвигаться как при помощи тяглового паровоза, так и своим ходом (при помощи привода от двигателя на одну из колёсных пар – своеобразная бронедрезина).

Корпус машины, согласно проекту, имел резко выраженную коробчатую форму. Каркас корпуса также был спроектирован наподобие корабельного и состоял из стрингеров и шпангоутов. Лобовой и кормовой листы, а также бортовые панели были цельнолитыми, а крыша собиралась из пяти поперечных листовых секций. В кормовом листе корпуса была выполнена бронированная дверь, служившая как для посадки экипажа, так и для загрузки боекомплекта.

Интересной особенностью проекта является многократное дублирование постов управления — помимо двух основных постов (для движения вперёд и назад в носу и корме танка соответственно) имелось также два резервных, которые могли использоваться любым членом экипажа при порче механизмов основных постов, их разрушении при обстреле или гибели водителя.

Толщина брони

в лобовой части составляла

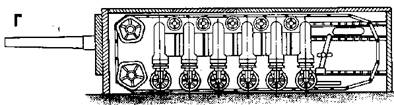

Рис.5 – Танк Менделеева в положении «на грунте» (Г);

внизу – танк Менделеева изготовлен для стрельбы.

Таким образом,

будучи опущенным на грунт, танк превращался, по сути, в практически неуязвимый

стальной форт. Собственно, достаточной для его уничтожения мощью обладали только

артсистемы больших калибров (203, 280, 305 и

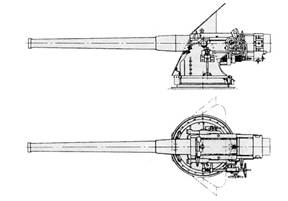

Вооружение танка также было превосходным. (Рис.6)

Рис.6 – Схема размещения основного вооружения.

В передней части корпуса на тумбовой установке, конструкция которой напоминала корабельную, устанавливалась 120-мм пушка Канэ с подвижной плоской маской. (Рис.7)

Рис.7 – 120-мм пушка Канэ.

Это орудие практически не имело неуничтожимых целей. Мощности его фугасного снаряда было бы достаточно для борьбы с любыми целями на поле боя, а бронебойные снаряды позволили бы крушить даже неприятельские корабли. Подача снарядов производилась при помощи тележки по подвесному монорельсу с пневматическим приводом, что позволяло рассчитывать на приличную скорострельность. Боекомплект размещался в своеобразной «крюйт-камере»: 46 снарядов находилось в укладке, 4 на тележке и 1 в казеннике пушки. Поскольку отдача морского 120-мм орудия была достаточно велика, при стрельбе корпус должен был опускаться на грунт.

В качестве

вспомогательного вооружения предусматривался 7,62-мм пулемет «Максим»,

установленный в выдвижной цилиндрической башенке кругового вращения на крыше

корпуса. В походном положении или при усиленном обстреле башенка могла

задвигаться внутрь корпуса посредством пневматического привода. Боезапас

пулемета: 10000 патронов (предположительно). Толщина стенок башни составляла

Экипаж, или, как значилось в документации Менделеева, «команда» танка составляла 8 человек: командир, главный механик, рулевой, наводчик, пулеметчик и три канонира. Все члены экипажа имели рабочие места, за исключением командира, который был «на все руки мастер». Командир должен был в ходе боя перемещаться внутри танка, вести наблюдение через бойницы в «стенах» и крыше корпуса, руководить действиями экипажа, корректировать огонь из пушки, пулемёта, а также лично отстреливаться от подобравшихся к танку неприятельских пехотинцев, используя пистолет. На марше командир перемещался в носовую часть корпуса, к рулевому. В свою очередь, рулевой, как описывал Менделеев: «при отсутствии боевой опасности находится на крыше автомобиля в передней его части». На крыше корпуса рулевой размещался на съёмном сиденье со съёмными органами управления. В боевой обстановке рулевой перемещался внутрь машины, осуществляя наблюдение через щели, защищённые толстым стеклом и бронезаслонками. В случае необходимости движения машины задним ходом водитель мог переместиться на кормовой пост управления.

Для внутреннего освещения танк оборудовался внутренней электрической осветительной системой на 14 или 16 ламп. Для осуществления внешней связи предполагалось использовать флажковый семафор.

В качестве

силовой установки предполагалось использовать карбюраторный двигатель от

подводной лодки мощностью

Трансмиссия танка предполагалась механическая. Передачу крутящего момента на ведущие колеса должна была осуществлять пятиступенчатая коробка передач (одна передача задняя) (по другой версии, предполагалась 4-ступенчатая коробка передач (3+1)). Однако для быстрого вывода машины из боя предусматривалась возможность переключения в течение 20—30 минут направления вращения коленчатого вала двигателя (управление при этом передавалось на «пост заднего хода»). Для обеспечения поворота трансмиссия включала в себя дифференциал.

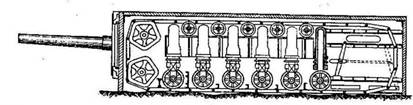

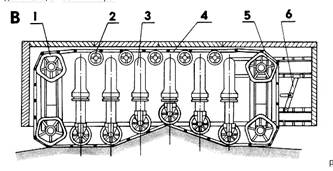

Ходовая часть танка имела более чем оригинальную конструкцию.

Применительно к одному борту ходовая включала шесть опорных катков малого диаметра, пять поддерживающих роликов и четыре направляющих колеса, из которых верхнее кормовое было ведущим. Подобное решение объясняется тем, что гусеница почти полностью охватывала корпус (верхняя ветвь проходила под крышей корпуса). Направляющие и ведущие колеса имели форму пятиугольников, зацепляя гусеницы за башмак трака. В виду того, что гусеница почти полностью охватывала корпус (Рис.8), ведущее колесо располагалось сзади сверху.

Рис.8 – Схема ходовой танка Менделеева.

В. Разрез по отсеку подвесок: 1 — направляющее колесо, 2 — поддерживающий ролик, 3 — пневмоцилиндр подвески, 4 — гусеничная цепь, 5 — ведущее колесо, 6— рычаг натяжения гусениц.

Направляющие колёса имели пятиугольную форму,

зацепляя гусеницы за башмак трака. Гусеничная лента — крупнозвёнчатая,

шириной

Предполагая,

что машине придется действовать вне дорог, Менделеев предложил оснастить каждый

из 6 бортовых опорных катков пневматической подвеской с вертикальными цилиндрами.

По каждому борту они соединялись в единую систему, обеспечивая максимальную

плавность хода и горизонтальную устойчивость танка на пересеченной местности.

Особая привлекательность данного типа подвески заключалась в её «двойном

действии». В случае медленных колебаний подвеска работала по принципу

блокированной благодаря дросселирующему действию соединительных трубопроводов

пневмосистем каждого борта. В случае же быстрых колебаний подвеска работала,

как индивидуальная. Кроме того, наличие пневматической подвески

позволяло регулировать клиренс машины вплоть до полного опускания её корпуса на

грунт. Понижение клиренса, по замыслу Менделеева, должно было частично

обезопасить ходовую часть танка от поражения при усиленном обстреле, сохраняя

при этом возможность передвижения. Полное же опускание машины на грунт

предполагалось производить при ведении огня в целях улучшения точности стрельбы

и разгрузки ходовой части от вредных нагрузок при стрельбе из орудия.

Вообще проект Менделеева отличался широким использованием пневматики. Пневматическая система включала компрессор и баллоны со сжатым воздухом. Пневматика использовалась для механизации и автоматизации почти всех работ в танке - в частности: подвеска, стартёр двигателя, главный фрикцион, приводы переключения скоростей в главных постах управления, привод механизма натяжения гусениц, привод жалюзи воздухозаборника, приводы заряжания пушки, привод поднятия и опускания пулемётной башенки, механизмы наводки орудия были пневматическими. Это делало проект передовым для своего времени.

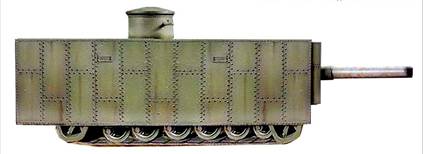

Рис.9 – Танк Менделеева, реконструкция.

Менделеев, будучи корабелом, естественно позаимствовал у броненосных кораблей некоторые конструктивные решения – мощное вооружение, использование автоматизации процессов (применение пневматики), противоснарядное бронирование и даже вращающаяся башенка с дополнительным вооружением, мощный двигатель внутреннего сгорания, использовавшийся на подлодках.

Объективно, проект (Рис.10) имел несколько существенных изъянов.

Рис.10 – Приблизительный внешний облик танка Менделеева.

За неуязвимость и колоссальную огневую мощь пришлось расплатиться поистине запредельной массой машины. В сочетании с достаточно узкими гусеницами, огромная масса конструкции программировала крайне низкую скорость и проходимость машины. В свою очередь, это практически исключало возможность использования машины, как собственно танка.

Большая масса

танка, по расчетам составлявшая 170 тонн, вызвала бы множество проблем при его

эксплуатации. В совокупности с предложенным вариантом силовой установки,

дававшей удельную мощность всего

Остается также неизвестным, в каком качестве Менделеев собирался применять «Бронированный автомобиль» - в сопроводительной записке он никак не обозначил тактическое назначение боевой машины. Судя по параметрам бронирования и морской артиллерийской системе, автор проекта, изначально, видимо, планировал разработку подвижного форта береговой обороны, нацеленного на борьбу с кораблями противника на берегах Финского залива на подступах к Санкт-Петербургу. (Рис.11)

Рис.11 – 120-мм морское орудие и 150-мм лобовая броня отвечали задачам артиллерийского форта береговой обороны.

Вероятно, начавшаяся война внесла коррективы в проект – появилось легкое стрелковое вооружение (пулемет), а командир так и вовсе получил дополнительные функции борьбы с пехотой противника. Таким образом, можно лишь догадываться, что конструктор мог предполагать использовать своё детище и для разрушения фортификационных сооружений на суше (Рис.12), и для береговой и противодесантной обороны Финского залива.

Рис.12 – Танки Менделеева штурмуют укрепленную полосу противника (фантазия на тему, рисунок из журнала «Техника молодежи»).

Некоторые

исследователи по формальным признакам классифицировали танк Менделеева, как

сверхтяжёлый танк или сверхтяжелое САУ. А К. Степной высказал мнение, что

подобная машина есть – подвижной блокгауз. Действительно, налицо почти

стопроцентное функциональное соответствие по совокупности характеристик и

тактическим возможностям при позиционировании машины как мобильной

артиллерийской установки береговой обороны (БО): 1) широкий оперативный манёвр

в полосе прибрежных железных дорог, 2) тактический манёвр с использованием

веток и усов; 3) действие в составе кочующих батарей с неподготовленных

позиций; 4) единственный пулемёт, выдвигающийся на высоту до